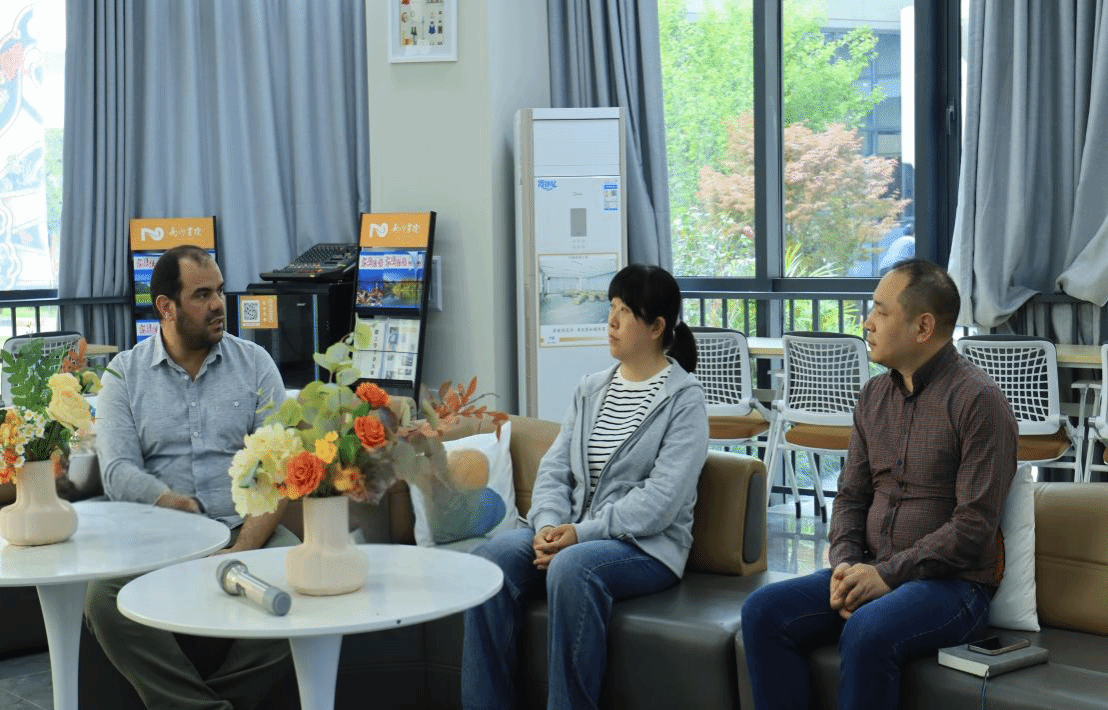

4月8日下午,德国工程学院教师王伯乐、汤术丽、秦艳、汤恬、王瑞、任博、刘夏宁与德方授课教师Mohammed Abdulaziz以“AI赋能中德教育合作”为主题,展开了一场极具启发性的专业教师座谈会。此次座谈会不仅深入探讨了提高学生语言和专业学习效率的方法,更为“中德人工智能应用型科学研究中心”的建设注入了勃勃生机。

座谈伊始,王伯乐老师代表学院向远道而来的Abdulaziz教授表达了诚挚的欢迎。Abdulaziz教授对学院先进的教学设施及浓厚的学术氛围给予了高度评价:“这里不仅硬件设施堪比德国顶尖高校,更有一群满怀热情的教育者,他们让项目教学焕发出了勃勃生命力。”

谈及“中德人工智能应用型科学研究中心”的建设,Abdulaziz教授指出,这一平台的诞生恰逢其时。“在AI技术正深刻改变教育面貌的今天,中德团队率先以数字技术打破地域限制,使得北黑森应用技术大学与德国工程学院的师生能够跨越时空,实时共享教学资源、共同探讨学术课题。这种‘无缝对接’的交流模式,无疑为国内中外合作办学树立了新的标杆。”

当话题转向学生培养时,汤术丽老师提出了一个普遍存在的难题:学生如何在德言学习与专业学习之间找到平衡?Abdulaziz教授凭借多年的执教经验给出了独到的见解:“中国学生从不缺乏天赋,他们所缺少的是将语言转化为战略工具的‘目标意识’。”他建议,教师应在课程中帮助学生意识到,作为未来的工程师,德语是一项直观重要的语言技能,他们的学习动力将会得到极大的激发。这一观点引发了在场教师的强烈共鸣。

王伯乐老师在总结时提出:“这场对话远非简单的经验交流,它让我们深刻认识到:在AI时代,教育合作已经超越了单一维度的知识传递,而是构建了一个涵盖‘资源、人才、技术’的全方位生态系统。”

当夕阳的余晖洒满校园,这场跨越文化的对话圆满落下帷幕。中德教师团队以AI为笔、以智慧为墨,共同书写着教育国际化的新篇章。正如Abdulaziz教授所言:“真正的教育合作,并非简单地复制成功模式,而是在两种文化的碰撞中孕育出全新的可能性。”通过本次座谈会,进一步加强了中德教师间的合作交流,提升了中外合作办学项目的教学质量,推动了中德人工智能应用型科学研究中心的建造进程。

图文:汤恬

德国工程学院供稿