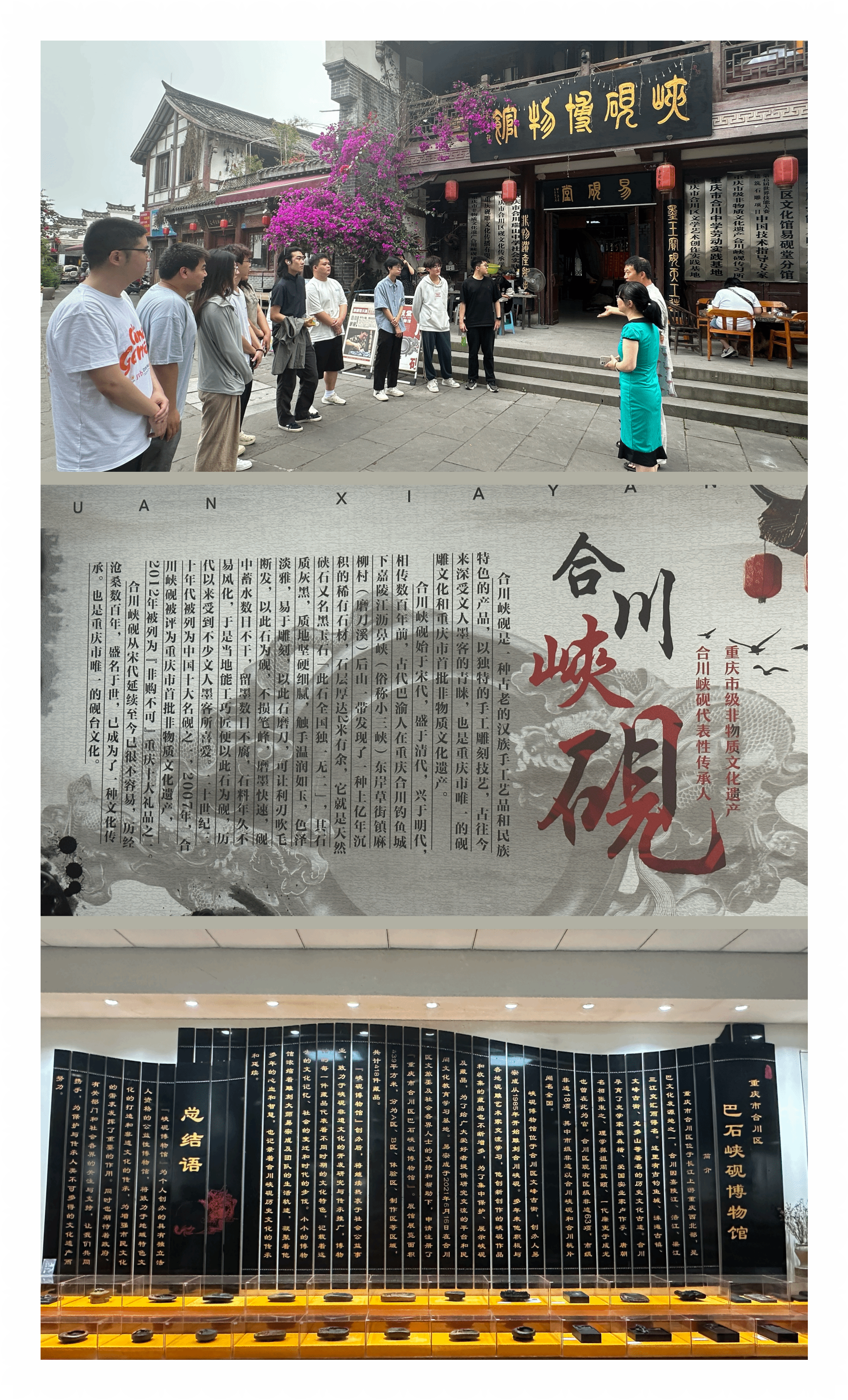

5月7日,德国工程学院项目导师王琥、陈攀、任博带领数名学生走进合川峡砚博物馆,开启了一场沉浸式非遗文化探索之旅,感受传统技艺的独特魅力,体会非遗传承的深远意义。

合川峡砚制作技艺是重庆市合川草街艺人以嘉陵江沥鼻峡石材制砚的民间雕刻艺术,由民众自发创造、享用并传承,是传统自然经济的产物。其历史可追溯至宋代,技艺演变体现当地人民生计、价值观等的更替。砚台作为 “文房四宝” 之一,承载着中华民族历史文化,而合川峡砚集民族文化、实用、艺术、鉴赏、收藏价值于一体。2007年5月,合川峡砚制作技艺被列为重庆市首批非物质文化遗产名录 。

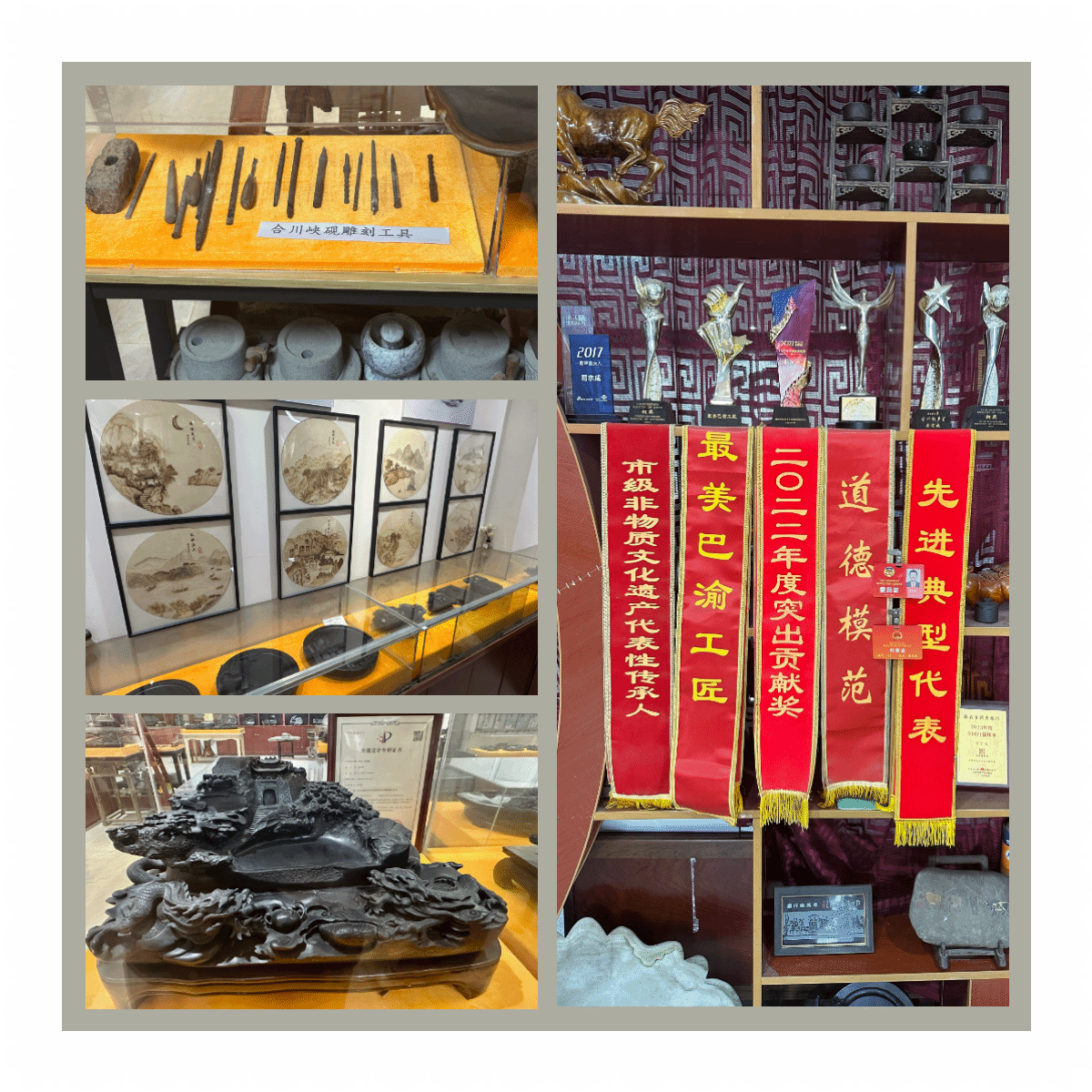

在峡砚博物馆内,学生们近距离观赏了2000余方精美峡砚。从宋代古砚到易宗成及其徒弟们的现代佳作,每一方砚台都凝聚着岁月的沉淀与匠人的心血。尤其是易宗成大师的金奖作品《望归》,以精湛雕工与深刻寓意,生动诠释了峡砚艺术的深厚内涵,令师生们赞叹不已。

合川峡砚代表性传承人易宗成大师现身讲解,分享了自己作为一名普通农民,从童年对峡砚的好奇,到坚守传承的匠心历程。他提到,合川峡砚雕刻技艺始于宋代,历经数百年传承至今,离不开一代代匠人的坚守。“小小刻刀雕万象,方寸之砚纳春秋”,易宗成用手中刻刀雕琢艺术人生,更致力于培养新一代传承人。

互动环节中,易宗成大师鼓励学生学习峡砚雕刻。他语重心长地说:“合川峡砚不仅是精美的工艺品,更是承载着地方文化与民族精神的活化石。学习雕刻,不仅是掌握一门手艺,更是接过文化传承的接力棒。每一刀刻下去,都是对历史的回应,对未来的承诺。”在他的鼓励下,学生们展现出对传统技艺的尊重与浓厚兴趣,并期望在下次到访中能真正体验一把峡砚雕刻技法。

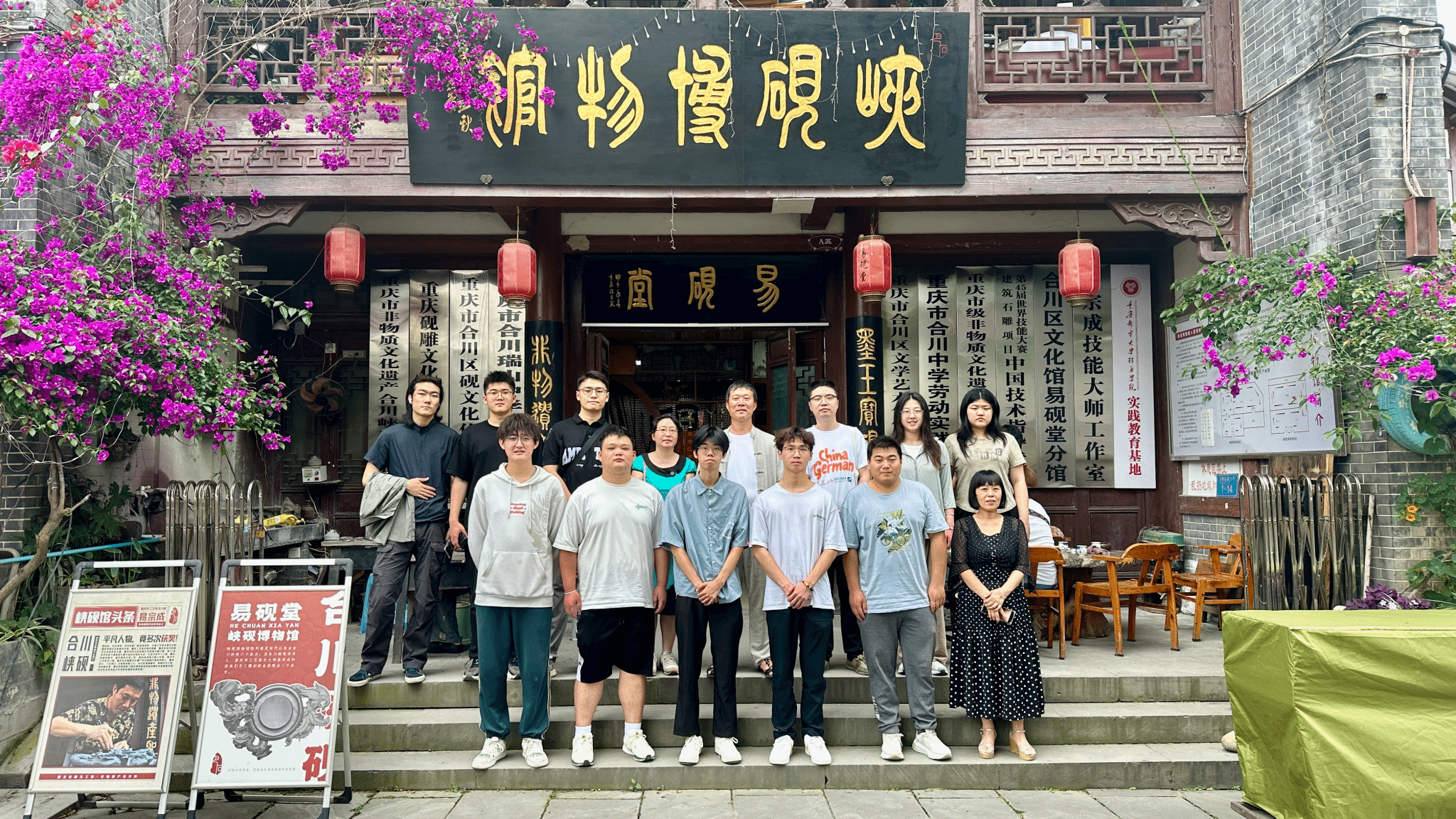

此次参观活动,将非遗文化融入教育实践,让学生们在与非遗近距离接触中,增强了对传统文化的认同感与使命感。学院项目导师组未来将继续开展此类活动,搭建非遗传承与现代教育融合的桥梁,让更多青年学子成为非遗文化的传承者与传播者,为非遗文化的保护与发展注入青春力量。

图文:陈攀、任博

德国工程学院